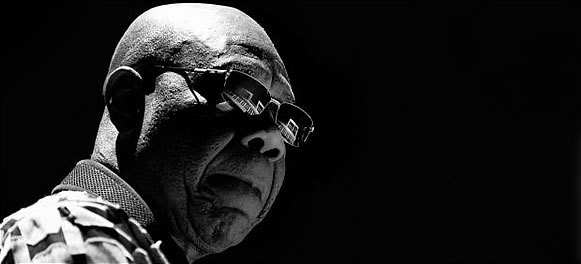

ИНТЕРВЬЮ С МАНУ ДИБАНГО | INTERVIEW WITH MANU DIBANGO

— Расскажите о ваших самых первых воспоминаниях.

— Я родился в Дуала в Камеруне, в протестантской семье. Ещё совсем маленьким родители отдали меня в сельскую школу, где я начал учить дуала, один из основных языков моей страны. После уроков я шёл в церковь, где моя мама руководила женским хором, а пастор объяснял Ветхий и Новый Завет в переводе на язык дуала. Там-то я и заразился музыкой.

— Ваша семья была музыкальной?

— Отец был государственным служащим. Это считалось довольно престижным. Радио тогда еще не было, но мы были счастливыми обладателями граммофона. Я слушал его тайком, когда родителей не было дома. Мама была портнихой и обучала этому ремеслу на дому. Мы пели весь день напролёт. Я дирижировал. Больше всего мне нравилось раскладывать мелодию на голоса, звучащие красиво и точно. В конце концов музыка настолько вошла в меня, что спустя много лет, во Франции, слушая баховскую «Кантату», ту самую, которую я когда-то разучивал в церкви, мне на миг показалось, что я снова дома.

— А какая музыка привлекала вас потом, когда вы закончили школу?

— Перестав быть германской колонией, Камерун попал под протекторат Франции. Высадившиеся в Дуала французские моряки привезли с собой современные западные ритмы. Африканские музыканты, игравшие в барах и отелях, где останавливались белые, возвращаясь домой, обучали нас модным мелодиям. Конечно, иногда и немного переиначивая их, а мы, дети, в свою очередь тоже переделывали их на свой лад. Слушал я и музыку, звучавшую во время обрядов инициации, которая исполнялась на барабанах и деревянных ударных, таких, как тамтамы. А на похоронах и свадьбах народные мелодии играли на гитарах.

— Но ведь гитара не африканский инструмент…

— И да, и нет. Ещё в XIV в. её привезли в Камерун португальцы. Это длинная история. В Камеруне на гитаре исполняют ассико, танцевальную музыку, которую можно услышать в Нигерии. Ритм ассико — двухчастный, в отличие от трёхчастного джазового. Камерунские гитаристы достигли удивительного мастерства в своём исполнении, играя мелодично, стройно и в то же время ритмично. Был ещё один популярный жанр — Ambass B, аббревиатура от Ambassade de Belgique, — который связан с ассико, но отмечен более сильным западным влиянием. Эту музыку исполняли африканцы, работавшие у белых. За несколько лет она приобрела необычайную популярность. Её легко узнать по характерной западной гармонии и типично камерунскому ритму.

— Когда вы слушали западную музыку в Камеруне, было ли у вас ощущение, что это иностранная музыка?

— Ребёнком я не видел разницы. Мы перенимали у матросов песни, исполняя их по-своему. Мы были любознательны и впитывали любую музыку, не задумываясь о том, что в ней от чёрных, а что от белых…

— А инструменты?

— В Африке мой школьный учитель играл на скрипке и фортепиано. Камерунцы быстро освоили инструменты белых. А некоторые даже играли струнные квартеты… Эти инструменты я слышал в церкви и дома, они были частью моей жизни.

— А как вы сами стали музыкантом?

— У моего старшего брата была гитара. Мне её трогать не разрешалось, но именно поэтому я и стал на ней играть! Ещё у меня был аккордеон, его купил мне отец. Так я постигал музыкальные азы. Но только в 15 лет, приехав во Францию, я начал брать уроки игры на фортепиано, за которые платил отец. Я понял, что люблю музыку. Но в то время я ещё и не мечтал стать профессионалом.

— Зачем вы поехали во Францию?

— Чтобы закончить образование. Тогда так делали многие. Одновременно я учился играть на фортепиано. Правда, мне больше нравилась скрипка, но было уже поздно. На скрипке надо начинать учиться лет в пять. Пианино и протестантство привели к джазу. Это были главные факторы, обусловившие моё музыкальное образование. В джазе слышны отзвуки псалмов и гимнов, которые транспонировали в свою музыку чёрные американцы. Как я был счастлив, когда впервые услышал по радио голос Луи Армстронга! Этот чернокожий пел мелодии, напоминавшие те, что я разучивал в церкви. Я сразу почувствовал родство с его тёплым голосом, с его песнями. Ведь самый прекрасный инструмент — это голос.

— Как вы открыли для себя саксофон?

— Случайно. Я играл на фортепиано. А увлечение саксофоном началось с шутки, брошенной ребятами: «Ты своим пианино действуешь нам на нервы… Может, тебе лучше перейти на саксофон?» «О’кей!» Я принял вызов и приступил к делу. Стал брать уроки. Как настоящий поклонник джаза, я боготворил американских джазменов. Тогда нашими кумирами были чернокожие спортсмены и музыканты, такие, как Шуга Рэй Робинсон, Луи Армстронг и Дюк Эллингтон.

— Когда это было?

— В середине и конце 40-х. В Париже тогда в Сен-Жермен-де-Пре образовался особый музыкальный мирок. Мы, африканцы, приезжали в Париж, чтобы послушать джаз, латиноамериканскую музыку — мамбу, самбу, — а также бигин из стран Карибского бассейна. В 50-е годы видное место в музыкальной жизни Франции занимала креольская музыка.

— Тем не менее вашим пристрастием оставался джаз. Что он вам давал?

— Определённую свободу, простор воображению. Джаз — это мост, соединивший два континента, несмотря на весь трагизм истории их взаимоотношений. Но и на куче навоза может вырасти прекраснейший цветок.

— Вы говорите о рабстве?

— Разумеется. Рабство со всеми его кошмарами и есть та самая навозная куча. А цветок — это джаз, дитя Запада и Африки. Это музыка XX в. Джаз подводит вас к новому пониманию музыки, он помог мне полюбить всю музыку, начиная с классики. Причём правила в джазе намного более строгие, чем принято считать.

— Что вы имеете в виду? Разве это не противоречит тому, что вы говорили о его свободе?

— Ничуть. Чем строже очерчены границы, тем свободнее ты можешь импровизировать. В джазе вам заранее известна тема, это Гершвин или Дюк Эллингтон. Предполагается, что слушатель с ней знаком. Джазмен самовыражается в заранее установленных пределах. Это нечто вроде темы школьного сочинения, на основе которой вы должны сами написать экспозицию, разработку и заключение. В джазе музыкант никогда не играет одну и ту же вещь одинаково. В классической же музыке, наоборот, вы должны до последней ноты воспроизвести всё, что написал композитор. Таким образом, джазмен действительно наделён свободой. Причём это самый замечательный вид свободы, ибо он самый трудный.

— Что произошло после вашего знакомства с джазом?

— Как только мои родители узнали, что я забросил учёбу, они прекратили помогать мне деньгами. А мне ещё нужно было овладеть техникой игры и музыкальной литературой. Это было важно. В кабаре, где я работал, я должен был аккомпанировать танцорам и певцам. Это был бесценный опыт, он помог мне сформироваться как музыканту. Я обращался с музыкой, как живописец с красками, учился оркестровке, сочетанию звуков и инструментов и постепенно нащупывал своё «я».

— Ваше индивидуальное, национальное или культурное «я»?

— И то, и другое, и третье. Сначала была музыка движения за независимость. В конце 50-х годов, получив степень бакалавра, я покинул Францию и поехал в Брюссель, где намеревался завершить своё образование и одновременно заработать на жизнь. В 1960 г. в Брюсселе под эгидой ООН проходили переговоры между Бельгией и Конго о предоставлении Конго независимости. В округе Порт-де-Намюр, где я жил, случались стычки и конфликты между белыми и выходцами из Африки. Так я познал цену, которую заставила платить нас история. Однако мне повезло, я устроился руководителем джаз-оркестра в «Anges Noirs», фешенебельном ночном клубе, которым управлял выходец из Кабо-Верде. Его завсегдатаями были лидеры только что образовавшегося государства Заир. Кроме того, тогда из Заира впервые приехал в Европу «Африканский джаз», чтобы записать несколько пластинок, его руководитель, знаменитый певец, Жозеф Кабаселе, проводил в нашем клубе все вечера. В то время весь Брюссель и вся Африка танцевали «Independence cha-cha», запись которой была сделана, когда Заир стал независимым.

— Итак, вы никогда не расставались с негритянской музыкой?

— Почему же, приходилось играть всякое. Хозяином ночного клуба, где я работал, был чернокожий, но ведь среди посетителей кого только не было: белые из Европы и США, выходцы из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также африканцы. Я как-то играл даже цыганскую музыку. Вся она, конечно, ритмичная. Кроме танго и пасадобля, танцевали самбу, ча-ча-ча и мамбу. Играли мы и джазовые мелодии. В нашем репертуаре было всё.

— Каким образом произошла ваша встреча с африканской музыкой в прямом смысле этого слова?

— Моё знакомство с Кабаселе обернулось настоящей полосой везения. Ему понравилось, как я играю на саксофоне, и он пригласил меня сделать вместе с ним запись конголезской музыки. Наша пластинка имела огромный успех. В 1961 г. моя первая фортепианная запись — в «Африканском джазе» не было пианиста — была великолепно принята в Заире, который был главным потребителем «чёрной» музыкальной продукции на Африканском континенте, благодаря мощной радиостанции, построенной там бельгийцами. Вся Африка слушала тогда Радио Киншасы, которое вело трансляцию до трёх часов утра. В Заире я начал сочинять музыку. Затем, в середине 60-х годов, я вернулся в Камерун и увидел свою страну другими глазами. Африка открывала передо мной свои двери.

— Что вы чувствовали, возвратившись на родину?

— Я приехал в Камерун после двенадцатилетнего отсутствия… Я хотел снова вернуться в то общество, из которого вышел. Но ведь всё это время я жил в другом обществе, по другим законам. Трудно возвращаться в родную страну после столь долгой разлуки.

— Вы хотите сказать, что после длительного пребывания на Западе вы почувствовали себя на родине чужим?

— Да. Я встретил атмосферу, гораздо более ограничивающую личность, чем ту, к которой привык на Западе. Я уже основательно подзабыл законы этого общества, но тем не менее был накрепко связан с ним. Для того, кто воспитывался на двух разных культурах, разрыв неизбежен и закономерен. Важно только не потерять свою душу. А чтобы быть в ладах с самим собой, нужно знать, кто ты.

— Помогла ли музыка разрешению этих противоречий?

— Она была одним из способов. Это непосредственная, естественная форма общения одного человека с другим. Контакт начинается с голоса. Голос сам по себе есть музыка. Едва покинув чрево матери, вы творите музыку. Люди всегда пользовались звуками, чтобы смягчить или усилить свои чувства. Музыка — один из важнейших элементов познания. Диалог есть прежде всего музыкальная форма. Научившись чему-либо, ты должен учиться дальше. Ты должен подняться над средой, которая тебя сформировала. Эта любознательность присуща исследователям и творцам, и ты найдёшь её в любом ремесле и искусстве, не только в музыке. В сущности, это всеобщая задача. И задача всеобщего.

— Что вы имеете в виду под словом «всеобщее»?

— Это сложный вопрос. Всеобщее в единстве или многообразии? Есть ли в универсальности многообразие? Не знаю. Для многих универсальность — понятие, возникшее в недрах исключительно западной культуры. Но даже если и не европейцы изобрели это понятие, то они лучше других сообразили, как его выгодно продать. У них особый талант к торговле… Остальные просто иначе использовали её, вот и всё. Давайте примем их формулировку всеобщности в качестве рабочего определения и зададим пару вопросов. Можно ли что-то добавить к универсальности? Это всё равно что спросить, можно ли поправить закон? Можно ли улучшить всеобщее? Если желаете, всеобщее представляется мне африканцем в красивых, но тесных для него одеждах.

— С 60-х годов вы пишете музыку. Для какой аудитории вы её создаёте? Для всего мира или для африканцев?

— Ни для какой. Я хочу, чтобы меня услышал человек.

— Но это стремление ко всеобщему…

— Возможно, это происходит благодаря высокой природе музыки. Ибо любой человек может общаться с другими с помощью музыки. Я люблю своих слушателей и поэтому готов слушать их. Я всегда готов понять другую музыку. В конце концов я научился учиться.

— Что самое главное в вашем творчестве?

— Любопытство. Моя жажда узнать другого. Что имеют в виду, когда говорят: «Он творит?» Лучше сказать: «Он участвует». Звук — это магма. Нужно придать ей форму. Форма может быть любой, но ведь магма-то одна и та же.

— Вы тридцать лет занимаетесь этим…

— Что я сделал? Я построил мост между моим отправным пунктом и моим любопытством. Я создал настоящую африканскую музыку. Я выразил свою индивидуальность.

— А в Африке вашу музыку не считают чужой?

— Сначала говорили, что я пишу западную музыку, что я чёрно-белый. Я носил этот ярлык довольно долго. Во Франции считали, что я пишу американскую музыку. Когда я приехал в Соединённые Штаты, мою музыку нашли африканской. Трудно отыскать большего космополита, чем я! Талант не имеет расы. Есть только раса музыкантов. Чтобы принадлежать к ней, нужно обладать знаниями. Музыкант, ещё больше, чем композитор, слышит вокруг себя чудесные звуки и усваивает их. Он любит их, они — часть его самого. Благодаря голосам Лучано Паваротти и Барбары Хендрикс я полюбил оперу. В моём воображаемом музее они соседствуют с Луи Армстронгом, Дюком Эллингтоном и Чарли Паркером. Лучше их я никого не знаю. Но музыка Моцарта не заставит меня перестать быть африканцем. Обожаю всякую смесь.

— В каком-то смысле вы объединили несколько континентов.

— Если вы музыкант, вы ведь не говорите, вставая утром с постели: «Буду писать африканскую музыку». Вы говорите: «Я хочу сочинять музыку». И всё.

— А разве не труден выбор инструментов?

— Труден для всех музыкантов! Научившись играть на том или ином инструменте, ты становишься хорошим, средним или классным исполнителем. Главное, овладеть звуком, который проникает людям в душу. Отчего так легко узнать музыку Стэна Гетца, Луи Армстронга или Ману? Их мелодии берут за душу.

— Однако если вы вводите в какую-либо музыкальную культуру чуждые ей инструменты, скажем, пианино или саксофон, в арабскую музыку, разве вы не разрушаете её?

— Конечно, разрушаю. Но вы никогда не продвинетесь вперёд, ничего не ломая. Когда создавались арабские инструменты, существовал некий свод правил. Считать ли их незыблемыми или они всё же могут меняться? Вправе ли мы вводить новые инструменты в музыку, которая существовала без них? На этот вопрос должны в первую очередь ответить сами музыканты. Только музыкант может сказать: «Этот инструмент мне ни к чему. А вот этот придаёт желаемый оттенок моей музыке».

— Но как извлечь то лучшее, что есть в новом инструменте?

— Позвольте привести пример. Есть один африканский инструмент, который я очень люблю. Это разновидность сансы с деревянными язычками. Я собирался использовать его. Но на нём можно играть только в определённой тональности. Как выйти из положения? В своей пьесе я сделал так, чтобы он вступал через модуляцию. Затем некоторое время звучала одна санса в своём особом стиле и тональности. И наконец, вместо неё вступал другой инструмент. Так я ввёл новый инструмент, не меняя его природы. Правда, может появиться желание изменить его звучание. Санса звучит неплохо, но, если добавить нитку или спичку, не появится ли у меня дополнительно четверть тона? Тут уж нужно выбирать самому.

— Разве вы не руководствуетесь культурными реалиями?

— Реалии должны возникать естественным образом. В музыке нет ни прошлого, ни будущего. Есть только настоящее. Я должен сочинять музыку своего времени, а не ту, что звучала вчера. Меня постоянно обвиняют в заимствованиях. А разве можно сочинять музыку, не заимствуя из того, что составляет суть эпохи? У всех творцов есть что-то от вампиров: художники, писатели, журналисты в этом похожи на композиторов. Некоторые музыканты боятся этой всеобщности. Но без такой перспективы зачем мы вообще нужны? Какой смысл в любопытстве, энергии, движении, если жить семьдесят лет, забившись в угол со связанными руками и ногами?

Курьер ЮНЕСКО. 1991. № 5. С. 4 — 7.

© 2010 — 2026 Valery Semigin

© 2010 — 2026 Valery Semigin